Temp Green (2023)

Location | Jung-gu, Seoul, South Korea

Program | Pavilion

Completion | 2023

1. Green as a Shortcut to Consensus

In the contested terrain of public space-making, green has become the default gesture of appeasement. Its presence—lush, non-threatening, and symbolically “natural”—rarely meets resistance. Cities, especially those shaped by relentless densification and aesthetic fatigue, have long embraced greenery as both antidote and alibi. From lawns and hedges to tree canopies and rooftop gardens, the insertion of green operates less as ecological strategy than as visual rhetoric: an expedient device to render a space “public” by appearance alone. Green has become a kind of urban anesthesia—soothing, familiar, and unquestioned—masking deeper frictions beneath the surface. In contemporary urbanism, it is not so much planted as performed.

2. Pavillion as Vanishing Art

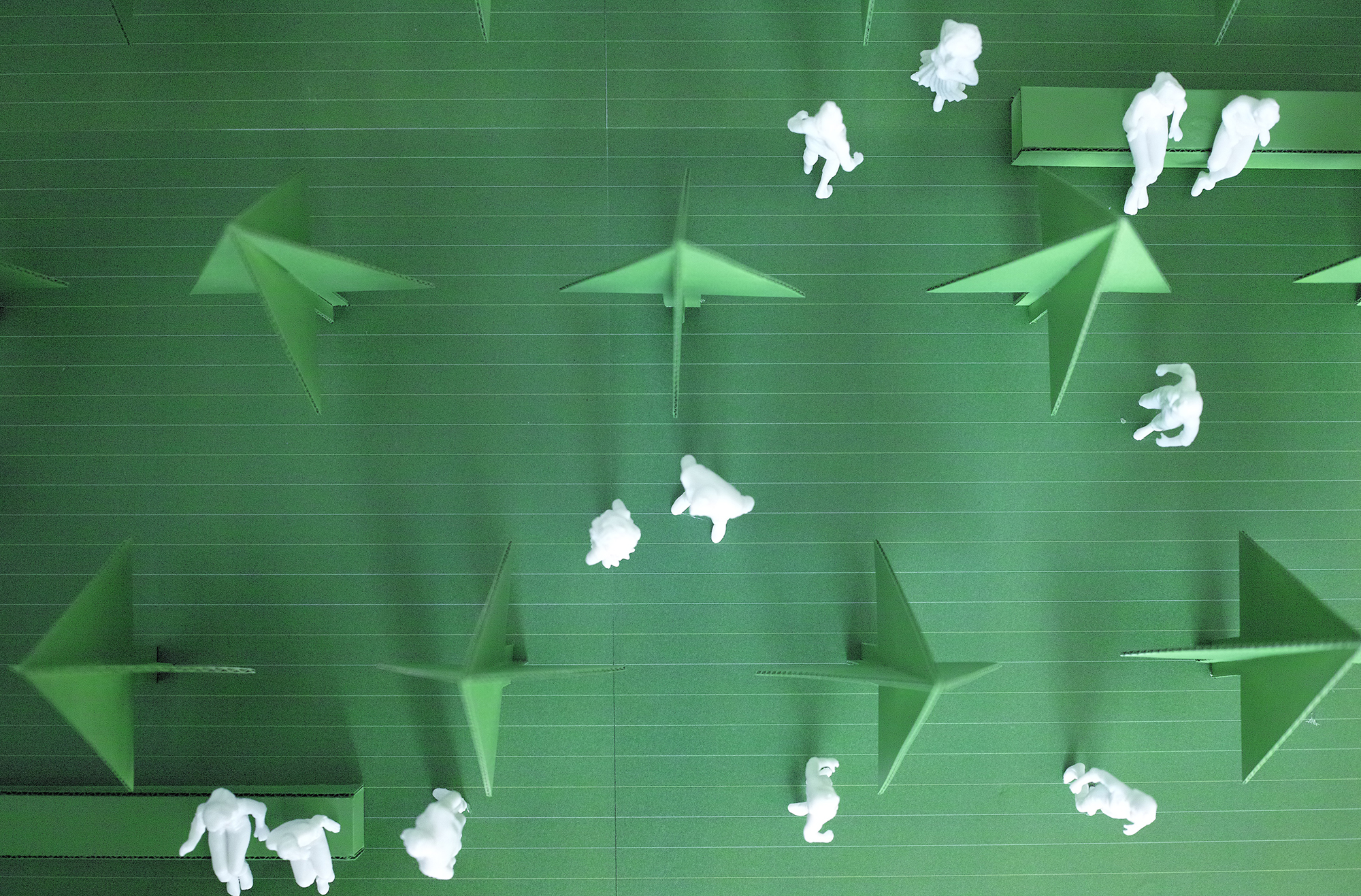

The pavilion is designed to disappear. Not by accident, but by intent. Its temporality is not a byproduct of logistics or budget, but its very premise—an architecture calibrated for absence. And yet, in the brief span it occupies the rooftop of Seoul Maru, it does not hesitate to intervene. Green—urbanism’s most persuasive visual device—is deployed not to soothe but to assert. In contrast to the early diagrams of the Seoul Hall of Urbanism & Architecture—where the rooftop plaza is imagined as perpetually populated—the actual site remains starkly underused. The pavilion enters this void, not as an object of permanence, but as an event that temporarily populates space, activates attention, and then retreats. Its disappearance is not failure, but fulfillment. It honors the architectural ethos of the Hall itself: an institution that recedes to foreground the city. Like the plaza it inhabits, the pavilion lowers its voice, allowing others—bodies, views, memories—to fill the frame. It is not built to last, but to shift perception.

3. Site After Image

The physical site persists, but the mode of experiencing it has been fundamentally transformed. Place is no longer remembered through presence, but through representation. Digital devices and platforms extract, recombine, and circulate fragments of the city as images—experienced not by being there, but by being seen elsewhere. The pandemic accelerated this shift. The need for physical presence collapsed; meetings migrated to virtual grids, and real spaces were replaced by curated digital backdrops. Devices like the Vision Pro now allow multiple perceptual realities to coexist within a single space. Place is no longer singular, but layered—no longer fixed, but composited. Seoul Maru is no exception. For most, it will be encountered less as a public space than as a mediated image: tagged, filtered, posted, and shared. The public realm is not so much a location as a visual condition. In contemporary urbanism, site is less about where it is—and more about how it is seen.

4. Green, 2023: Erased Site, Remembered Scene

In 2023, as the pandemic officially receded, people returned to public space—and green returned with them. But this time, green functioned less as landscape than as signal: a sensory device that reactivated the spatial imagination. The pavilion’s brief occupation of Seoul Maru was marked by an exaggerated, almost hyperreal deployment of green—designed not for nature, but for attention. Here, green is not organic but optical. Like a chroma key, it becomes a compositional surface—fully receptive to overlay, movement, and narrative. Seoul Maru is no longer a fixed rooftop, but a mutable stage. The pavilion acts not as form but as trigger, enabling a multitude of scenes to emerge. Green is offered, but not prescribed. Its use, framing, and memory are determined by the people who encounter it. What remains is not the space itself, but the visual events it made possible—ephemeral, improvised, and archived through everyday urban performance.

5. Archiving What Remains

What the architect chooses to archive is not the pavilion itself. Designed to disappear, the structure is merely the instrument—not the subject—of documentation. What remains worth preserving are the three forces it convenes: the architecture of the Seoul Hall of Urbanism & Architecture, the city fabric it mediates, and the people who inhabit its frame. To this end, the pavilion employs green as a filter—transparent, chroma-keyed, and receptive. It does not assert its own form, but instead invites the city to be layered upon it. The recorded image will not capture the pavilion per se, but rather the city through it: a composition of bodies, buildings, and atmospheres briefly assembled.

In time, the physical structure will vanish. But the image will remain—not of the pavilion as object, but of the relationships it revealed. What is archived is not the thing that stood still, but the fleeting alignments it made visible.

1. 공공 공간과 녹색

넓은 공공 공간을 조성할 때, 대중의 동의를 얻는 가장 쉽고 확실한 방법은 ‘녹색’을 활용하는 것이다. 특히 도심 속 광장이나 공원을 계획할 때, 회색으로 가득한 삭막한 도시환경과 대비되는 푸른 녹색은 언제나 환영받아 왔다. 이로 인해 도시계획가나 정책 결정자들은 마치 강박적으로 녹색 공간을 만들어왔다. 녹색 잔디밭, 나무 그늘, 생울타리, 옥상녹화 등—도시는 과거부터 지금까지 끊임없이 녹색으로 채워지고 있다. 녹색은 도시계획의 ‘치트키’처럼 작동하며, 도시에 사람들을 모이게 만드는 가장 강력한 공공의 키워드다.

2. 파빌리온, 사라짐을 위한 장치

우리가 계획한 파빌리온은 처음부터 사라짐을 전제로 한다. 그것은 예외적 상황에 따른 일시적 설치물이 아니라, 사라지기 위해 설계된 공간이다. 그러나 서울 마루라는 도심의 옥상 공간을 잠시 점유하는 동안, 이 파빌리온은 분명한 개입을 감행한다. 도시계획에서 가장 강력한 시각적 수단인 ‘녹색’은 이곳에서 치유보다는 선언을 위한 장치로 작동한다. 서울도시건축전시관의 초기 다이어그램에서 옥상은 항상 사람들로 채워져 있는 이미지로 그려진다. 그러나 현실의 옥상은 대부분 비어 있고, 이 파빌리온은 그 공백을 채우기 위해 출현한다. 그것은 영구적인 구조물이 아니라, 사람의 움직임과 시선을 불러들이는 하나의 사건으로서 존재한다. 그리고 다시, 물리적으로, 그리고 인식의 차원에서 서서히 사라진다. 그 사라짐은 결코 실패가 아니라 완성이다. 전시관 건축이 스스로의 존재감을 낮추고 주변을 비추는 장으로 작동하듯, 파빌리온 또한 자신을 비우고 타자의 움직임, 기억, 시선이 그 자리를 채우도록 자리를 내어준다. 이 구조물은 머물기 위한 것이 아니라, 시선을 전환하기 위한 장치다.

3. 이미지 이후의 장소성

물리적 공간은 여전히 존재하지만, 그것을 경험하는 방식은 근본적으로 달라졌다. 장소는 더 이상 ‘그곳에 있음’으로 기억되지 않는다. 디지털 장치와 플랫폼은 도시의 공간을 이미지 단위로 추출하고, 재구성하고, 유통한다. 우리는 이제 직접적인 체험보다, 타인이 찍어 올린 이미지와 해시태그를 통해 장소를 ‘경험한다’. 특히 팬데믹은 이 경향을 가속시켰다. 외부에 나가지 않아도 도시를 소비할 수 있게 되었고, 회의실의 배경조차 실제 공간이 아닌 가상의 이미지로 대체되었다. Vision Pro와 같은 시각 장치는 이제 동일한 공간에서 서로 다른 세계를 인식하게 만든다. 공간은 더 이상 하나의 고정된 실재가 아니라, 디지털 기기에 의해 분절되고 덧씌워지는 가변적 인터페이스가 되었다. 서울 마루 역시 예외는 아니다. 이 장소는 다수에게 물리적 공간으로서보다는, 온라인에서 소비되는 이미지와 이야기, 태그와 공유를 통해 더 널리 퍼져나간다. 공공장소는 더 이상 ‘존재하는 곳’이 아니라, ‘보여지는 방식’이다. 오늘날의 장소성은 더 이상 위치로 정의되지 않으며, 다층적인 재현과 디지털적 매개의 결과로 구성된다.

4. 2023년의 초록, 지워질 장소, 기억될 장면

2023년, 팬데믹의 공식적 종료와 함께 사람들은 다시 공공 공간으로 향했고, 녹색은 그 귀환을 알리는 상징이 되었다. 이제 ‘녹색’은 단순한 조경 요소가 아닌, 공공 공간을 다시 바라보고 구성하는 감각적 계기로 호출된다. 파빌리온은 일시적으로 서울 마루를 점유하며, 극단적으로 과장된 ‘녹색’을 통해 공간에 강하게 개입한다. 이 녹색은 실질적 자연이 아니라, 이미지화된 배경으로 작동한다. 크로마키처럼 완벽히 합성 가능한 표면이 되어, 사용자 각자의 이야기와 움직임이 그 위에 덧입혀진다. 서울 마루는 하나의 세트이자 무대가 되고, 파빌리온은 장면의 촉매로 작동한다. 공간은 더 이상 고정된 장소가 아니라, 다양한 주체들이 만들어내는 임시적 장면들의 집합체로 전환된다. 녹색은 제공되지만, 그 방식은 고정되지 않는다. 어떤 방식으로 소비되고 기록될지는 사용자에게 열려 있다. 우리는 플랫폼을 열 뿐, 그 장면은 도시의 일상 속에서 발생하는 다층적 실험이 된다.

5. 아카이빙: 남겨진 것은 무엇인가

이 프로젝트에서 건축가로서 우리가 남기고자 하는 것은 구조물이 아니다. 파빌리온은 계획된 사라짐의 일부이고, 궁극적으로 기록되어야 할 것은 그 공간을 둘러싼 맥락이다. 서울도시건축전시관의 건축, 그것이 직조된 도시적 배경, 그리고 그 속에 존재했던 사람들—이 세 가지가 우리가 아카이빙하고자 하는 실질적인 장면이다. 이를 위해 파빌리온은 ‘녹색’을 하나의 투명한 필터처럼 사용한다. 크로마키로 설계된 파빌리온의 표면은 도시의 풍경과 덧입혀지며, 현실과 합성의 경계를 흐린다. 그 위에 남겨질 이미지는 순수한 녹색의 구조물이 아니라, 그것을 배경 삼아 구성된 도시와 인간의 풍경이다. 시간이 지나고 공간은 사라지겠지만, 디지털 이미지로 저장된 2023년의 파빌리온은 도시의 한 시기를 반영하는 장면으로 남게 될 것이다. 아카이브될 것은 사라지지 않은 구조물이 아니라, 구조물을 통해 잠시 드러났던 도시와 사람, 그들의 관계다.